Un légiste de Quito met à nu les corps et la géographie de la ville, ses sentiments et les parcours des personnages qui se croisent autour d’un accident de voiture.

Un légiste de Quito met à nu les corps et la géographie de la ville, ses sentiments et les parcours des personnages qui se croisent autour d’un accident de voiture.

Arturo Fernandez semble détaché du monde, est-ce à cause de la mort de sa mère à qui il emprunte tant de maximes ? Il se décrit ainsi : « ma vie se déroule du côté opposé à la réalité. » En le suivant on a envie de s’approprier un titre de Maylis de Kerangal : Réparer les vivants, ce que fait Arturo, un peu, en assistant leurs morts. Témoin des petits destins, il s’en fait le passeur et l’acteur involontaire.

L’auteur évoque la vie et la mort en échappant à toute platitude. Sans doute grâce à l’habileté de la narration, aux non-dits, à la poésie de l’écriture et à la lumière qu’il laisse entrer par petites touches. Alfredo Noriega fait se côtoyer la météo de la ville, le nom des clochers des églises et les histoires individuelles de ces habitants. Le lecteur contemple maintenant le canevas d’une ville, d’un pays, et d’un monde où la souffrance est le lot du plus grand nombre. Une merveille.

Caroline de Benedetti

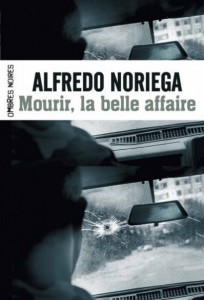

Alfredo Noriega, Mourir, la belle affaire, Traduit par Nathalie Lalisse-Delcourt, Ombres Noires, 2013, 19 €, 245 p.