Deux hommes, et deux femmes qui les ont quittés. L’un est flic, l’autre tueur. L’un se bat contre ses démons, l’autre se bat contre ses démons. L’auteur a la matière : un démarrage par une arnaque bancaire savoureuse, un enchaînement avec l’homme de main aux répliques qui claquent, et l’arrivée des rroms dans le décor. Le tueur prend des airs de Léon, il protège une adolescente et l’histoire va suivre leur chemin, s’y enliser un peu, police et truands aux trousses. Il y a du rythme et de la couleur, mais aussi des flashbacks inutiles.

Deux hommes, et deux femmes qui les ont quittés. L’un est flic, l’autre tueur. L’un se bat contre ses démons, l’autre se bat contre ses démons. L’auteur a la matière : un démarrage par une arnaque bancaire savoureuse, un enchaînement avec l’homme de main aux répliques qui claquent, et l’arrivée des rroms dans le décor. Le tueur prend des airs de Léon, il protège une adolescente et l’histoire va suivre leur chemin, s’y enliser un peu, police et truands aux trousses. Il y a du rythme et de la couleur, mais aussi des flashbacks inutiles.

Les écorchés vifs a les défauts d’un premier roman, on y sent le besoin de parler de choses personnelles, et le trop plein à tous les étages : de la musique en veux-tu en voilà (sans doute la playlist la plus longue des dix dernières années dans le polar, mais il faudrait quand même être exact, la chanson des Doors c’est Waiting FOR the sun), du pathos sur la famille et l’amour, de la psychologie en masse, des répétitions à l’image de cette phrase : « C’est rassurant de s’occuper les mains, de répéter ces gestes mécaniques et habituels. Ca évite de penser. On ne songe à rien quand on a les mains prises. »

Le roman a ceci d’énervant qu’avec toute la bienveillance possible, on se demande tout de même ce qu’a fait l’éditeur. Rien ? C’est probable et dommage car éditer ne consiste pas à imprimer un texte (avec des coquilles). Il faut orienter l’auteur, l’aider à alléger ses travers et ici il en reste beaucoup, malgré une matière, une énergie et des idées indéniables. Les écorchés vifs raconte une histoire d’amour, on y sent un auteur en friche qu’on attend de lire quand il sera peut-être un peu moins à vif.

Caroline de Benedetti

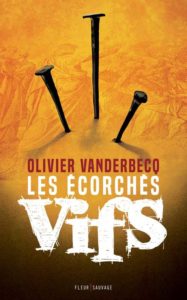

Olivier Vanderbecq, Les écorchés vifs, Fleur sauvage, 2018, 19,90 €