Laissant Victor Boudreaux se reposer de ses dernières aventures, Michel Embareck retrouve les rives du rock n’ roll, jamais bien éloignées de lui.

Jim Morrison, tout le monde connaît. Gene Vincent, aussi. Si je fredonne Be Bop A Lula ? Voilà. Alors, faut-il connaître la musique pour comprendre et apprécier un roman qui en cause ? Hé bien, non. L’auteur ne joue pas sur la nostalgie – dont il montre si bien les travers. Il joue sa partition, redonnant vie à sa façon à deux gars enfermés dans des images, entre les mensonges et le mythe, et Elvis au milieu pour marquer le tempo.

Et si tout était question de fringues ? Morrison étouffe dans la peau du King Lizard, quant à Vincent « Le cuir, que ne donnerait-il pas pour s’en débarrasser, pour redevenir le Gene des débuts, pantalon flottant à pinces, chemise noire à poches de poitrine et boutons de nacre ? »

Avec ces deux potes improbables, l’auteur nous fait prendre les chemin en creux, fournit des anecdotes qui en disent beaucoup et montre les souffrances qui ont cramé deux sourires. L’envers du mythe. Nixon, le Vietnam, Janis Joplin, Charles Manson, Woodstock, les Bee Gees, Yoko Ono, tout y est pour nous faire comprendre une époque où la musique a son rôle dans les transformations de la société. Une époque où les mensonges et les mystères pouvaient être entretenus, en l’absence d’Internet. Bienvenue dans la Californie de la fin des années 60, dans une Amérique aux prises avec la morale et sa jeunesse hippie, « une génération condamnée par l’intelligentsia de New York et Boston, les Mormons et même les Black Panthers ».

Et puis, avec Michel Embareck l’humour a toujours sa place (ah la pastille Varda…) et l’écriture a de la gueule, ce qui achève de nous régaler.

Caroline de Benedetti

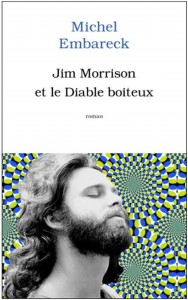

Michel Embareck, Jim Morrison et le diable boîteux, L’Archipel, 2016, 192 p., 17 €