L’image éminemment cinématographique et romanesque de la bande de jeunes, filles et garçons, a nourri de nombreuses oeuvres. Les amitiés adolescentes et l’entrée dans l’âge adulte, les corps, la fougue, l’insouciance, la meute… Les motifs sont parfaits pour la fiction. Joseph d’Anvers utilise cet imaginaire avec les « Anges », une sorte de famille recomposée, faite de bouts d’enfances compliquées, réunies par la grâce d’Igor. L’homme, riche et mystérieux, leur offre la belle vie dans sa villa, vue sur la mer, piscine, alcool et drogue à gogo.

L’image éminemment cinématographique et romanesque de la bande de jeunes, filles et garçons, a nourri de nombreuses oeuvres. Les amitiés adolescentes et l’entrée dans l’âge adulte, les corps, la fougue, l’insouciance, la meute… Les motifs sont parfaits pour la fiction. Joseph d’Anvers utilise cet imaginaire avec les « Anges », une sorte de famille recomposée, faite de bouts d’enfances compliquées, réunies par la grâce d’Igor. L’homme, riche et mystérieux, leur offre la belle vie dans sa villa, vue sur la mer, piscine, alcool et drogue à gogo.

Voilà pour le cadre dans lequel Roman, autre jeune écorché, se retrouve soudain plongé. Il vient de rejoindre la petite bande, séduit par la beauté d’Ana. Les paillettes l’attirent, lui le boxeur plus habitué à la sueur et au ring. Bien sûr cette vie d’insouciance s’avère plus obscure que lumineuse. Le lecteur s’en doute et c’est là le défaut du roman. Le chemin que prend l’histoire est prévisible. Roman et Ana vivent une histoire d’amour terriblement banale décrite de façon plutôt convenue. Le groupe autour d’eux s’égrène en autant de noms désincarnés : Billie, Heinz, Tony, Kramer, Zelda, Polly, Münch… En terme de corps justement, la petite bande ne dégage ni chaleur ni sensations. Difficile d’entrer en empathie avec elle comme avec le couple. La mer bleue, la coke au bord de la piscine, les traumatismes d’enfance : oui, et alors ? On songe par comparaison à l’âpreté et l’intensité de Paris la nuit de Jérémie Guez, sur une trame similaire.

Juste une balle perdue ne heurte ni n’émerveille, on avance dans l’histoire à la fois curieux de connaître l’issue et bien certain de sa teneur.

Caroline de Benedetti

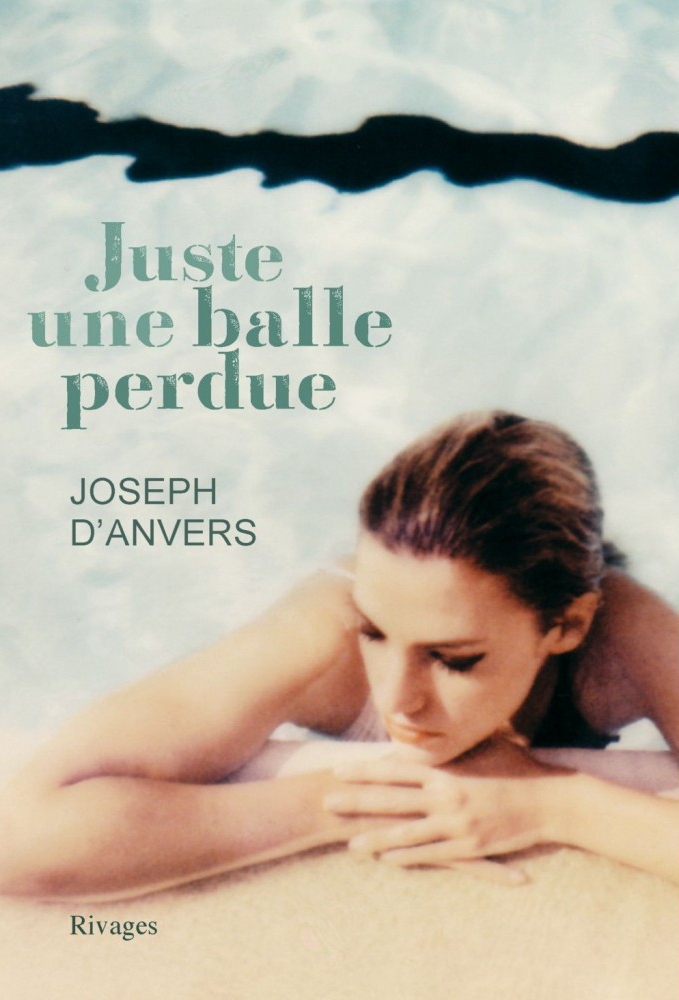

Joseph d’Anvers, Juste une balle perdue, Rivages, 2020, 349 p., 20 euros