David Dufresne recense et documente depuis 2018 les cas de violences policières (#alloplacebeauvau). Le nom du journaliste indépendant, passé par Libération et Mediapart, s’est ainsi largement fait connaître du grand public.

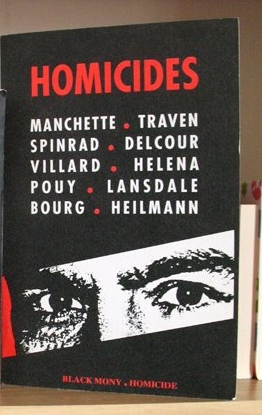

En exhumant de vieilles chroniques pendant le confinement, j’ai remis la main sur celle du recueil de nouvelles Homicides. En couverture les noms de Pouy, Helena, Traven, Manchette, Lansdale et tant d’autres, ne peuvent qu’attirer l’attention. Mais c’est le nom de David Dufresne qui a fait tilt…

entretien mené par Caroline de Benedetti

« Pour la petite histoire, je vous dis tout… je m’appelle David en partie pour Goodis. Ma mère est une grande fan de polars. »

David Dufresne, comment vous retrouvez-vous en 1990 à monter une maison d’édition avec votre ami Yannick Bourg (auteur sous le nom de Jean Songe) ? Quel lien avez-vous avec le polar ?

On vient tous les deux de la culture rock et polar. J’avais un fanzine, Yannick était dans la BD et la littérature. Ensemble en 1986, on décide de lancer la revue Combo, pour mêler rock et polar. Je ne connais pas grand chose en polar, j’amène plutôt le côté rock, même si Yannick s’y connaît aussi. C’était moi le gérant, c’était lui le génie.

Dans Combo, il faut souligner un grand fait d’armes : Yannick a eu la chance d’obtenir la dernière interview de Jean-Patrick Manchette. On va faire 8 numéros, et à cette occasion on crée une maison d’édition. En marge de la revue on sort donc 3 livres, dont le recueil Homicides.

Black Mony (la maison d’édition) c’est un jeu de mot foireux, black pour roman noir, et mony pour argent au black… Autant Combo se vend, autant avec les polars c’est plus difficile. On avait un problème de distribution et puis les places étaient déjà chères, même si le monde de l’édition se portait encore bien à l’époque. Mais nous, en tant que petit indépendant, on n’y arrivait pas vraiment.

La revue était sans le savoir un ancêtre des mooks, des magazines sous forme de livre. On tranchait avec l’univers du fanzine, très coloré, punk, collages… pour aller vers quelque chose de plus classique. C’est de là que me vient mon goût pour les enquêtes. Je vais faire 40 à 50 pages sur des groupes rock complètement inconnus.

Un jour, pour le numéro 5, on met en couverture un rappeur, KRS One. Ce numéro crée un schisme chez les rockeurs, c’était drôle. C’est la fin des années 80, et c’est là que je découvre le rap. Black Mony n’a pas l’argent pour sortir ce qui devait être un hors-série rap. Sous le titre Yo ! Revolution rap, il deviendra donc mon premier livre chez un éditeur (Ramsay). J’y parle du rap, principalement américain. À l’époque en France IAM et NTM démarrent, il y a moins à dire sur le rap français, le livre est sur l’histoire du rap américain, avec un biais de thématiques de société, dont le rap et la police.

Donc Black Mony va mourir de sa belle mort, et on arrête Combo. Là il se passe quelque chose, on est en 1993, et je découvre internet. Je lance mon premier webzine, La Rafale, dont l’idée était d’abandonner le côté saisonnier de la revue Combo, pour sortir des choses en rafale, de façon directe et rapide. Mes amis ne me suivent pas, bizarrement. Même mon grand ami Yannick. Ils restent encore très Minitel (rires).

Ce qui était chouette, c’est que par l’entremise de Yannick je découvre le monde du polar. Je rencontre Pouy, avec qui il y a des accointances musicales, mais aussi Quadruppani… c’est aussi le début du Poulpe. Je ne suis pas qualifié pour raconter cette période-là, mais il me semble qu’il y avait une forme d’effervescence. Pour la petite histoire, je vous dis tout… Je m’appelle David en partie pour Goodis. Ma mère est une grande fan de polars. Elle a des milliers de polars chez elle, elle a tous les Série Noire. J’ai passé mon bac de français avec La lune dans le caniveau de David Goodis. J’avais réussi à imposer dans l’année l’étude d’un de ses romans. L’examinatrice était contente qu’on lui propose autre chose que Corneille ou Racine. Et j’ai eu mon oral sur David Goodis. C’est quand même pas mal !

Y a-t-il une relation entre votre goût du polar et votre intérêt pour la police ? Je pense notamment à Prison Valley, votre travail sur l’univers du crime.

C’est rigolo cette question de la relation entre mon goût du polar et mon intérêt pour les flics. Je crois que je m’intéresse moins au crime qu’à la liberté. Je suis épris de liberté. Ça passe par le punk rock, Brel, la surveillance de la police, des questionnements sur la prison. J’ai dû passer 8 ans à Libé, et au fond ce que j’ai le plus aimé c’était les procès. Je trouvais ça extraordinaire. J’ai été marqué par celui de Jean-Claude Romand, qui a tué femme, enfants et chien. Mais ça ne m’intéressait pas pour le sang, plutôt pour l’âme humaine.

Ce que j’aime dans le polar, c’est ça. Aller au fond de l’âme humaine. En littérature, je trouve que le polar est le meilleur moyen d’y parvenir. Le crime parfait ne m’intéresse pas. L’élucidation d’un crime ne m’intéresse pas. En revanche, qu’est-ce qui amène à tuer ? Ça, oui. J’ai une vision très années 70 du polar, comme un roman social.

Il l’est toujours.

J’ai l’impression, peut-être fausse, qu’il y a quand même une influence de la police sur le polar. Beaucoup d’anciens flics font des romans. C’est intéressant parce qu’ils apportent une expérience, mais ça réduit le champ.

C’est une des questions qui m’intéresse. Beaucoup de policiers écrivent des polars, et quand on les lit, on perçoit la défense de l’institution et l’esprit de corps, même s’ils essaient de s’en prémunir. Les lecteurs passent souvent à côté de cet aspect. Le succès de ces polars participe de la dichotomie entre ce qui se passe dans la rue, ce qu’on voit en ce moment, et la fiction qui donne une autre image.

C’est éminemment passionnant. Yannick aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C’est évident, on le sait les américains avaient compris que le cinéma, la littérature, la musique, peuvent être des chevaux de Troie pour imposer une vision du monde, et bien évidemment parfois glorifier l’ordre. Dans l’histoire des feuilletons et des séries, il faut quand même attendre The Wire ou Breaking Bad pour avoir une rupture avec cette vision de la police. Columbo, Starsky et Hutch… Même si je les ai aimées, tout ça restait des oeuvres qui accompagnaient l’ordre policier.

Mais alors quel lecteur êtes-vous ? Etiez-vous et êtes-vous toujours lecteur de polar ?

En fait je ne suis pas un grand lecteur. Si je regarde ma bibliothèque, en littérature j’ai surtout des polars, c’est clair. Mais je suis plus lecteur d’essais. Par exemple, des bouquins sur la police j’en ai mangé. Et j’en lis encore.

Vous avez écrit votre premier roman, Dernière sommation. La fiction peut être un refuge des idées, comme une compensation face à l’échec de l’information, qu’on trouve plus vite sur Twitter que dans un journal ou sur un plateau télévisé ? Est-ce une façon de rendre compte d’une réalité à travers la fiction, de rétablir la balance d’une fiction moins en décalage avec la réalité ? Avez-vous constaté une réception différente entre ce roman et votre travail de journaliste ?

À titre personnel ça a été la révélation, écrire un roman. Ce que j’aime le plus au monde c’est écrire. C’est la fiction que j’aime encore plus que tout. Le geste de taper sur le clavier, j’aime ça, c’est mon truc. Quand je fais des films, c’est le tournage que j’aime. Je m’éclate la main sur le clavier, et en tournage de documentaire, et un jour j’espère, de fiction.

L’idée de la fiction, c’était de m’approcher de la vérité. Après 30 ans de journalisme, j’ai fait le deuil de l’actualité et du journalisme tel que j’aime le pratiquer, c’est à dire le contre-pouvoir. Aujourd’hui ce journalisme est ultra minoritaire. On a un Mediapart et un Canard Enchaîné pour 5 chaînes d’information de droite. Ce n’est plus là que ça se situe.

Par le roman on peut s’offrir un poste d’observation, une façon d’aller au plus près de la vérité. Dans mon roman les flics parlent vraiment comme des flics. Dans mes livres d’enquête, quand les flics me parlent ils savent qu’ils parlent à un journaliste, un type qui écrit sur une affaire. Il y a une maîtrise du langage, il y a quelque chose de l’ordre de la comédie humaine entre le flic et l’enquêteur.

Quand les flics me parlaient pendant des mois et des mois, ils ne savaient pas que j’écrivais un roman. Quand ils me racontaient le bordel que c’était place de l’Etoile, quand je décris les réunions de la Préfecture, je crois que je suis plus proche que si j’avais fait un livre d’enquête. J’espère qu’il y a aura des livres d’enquêtes avec des témoignages. L’un ne remplace pas l’autre. Mais je crois qu’avec le roman on a une forme d’efficacité, on peut aller plus vite, à la racine. Dans une enquête il faut contextualiser, on a des contraintes.

Et en effet, des lecteurs m’ont dit qu’ils comprenaient mieux ce qui était en train d’arriver.

Un plaisir que j’ai eu vient des dialogues. Et objectivement, si j’arrive en écrire, je pense que ça vient du polar, de mes lectures qui sont ressorties d’elles-mêmes. Dans la presse écrite, les dialogues sont peu utilisés. Dans mon roman, j’ai mis vraiment beaucoup de dialogues.

D’ailleurs, les policiers vous parlent-ils encore facilement ? On pourrait s’imaginer que la communication est devenue difficile.

La communication officielle est rompue, elle n’était déjà pas terrible. Quelques syndicats me parlent, d’autres moins. Ça fait partie du travail.

Mais on dit « La police », et c’est vrai c’est un corps, surtout en France où la police est nationale. Mais en réalité il y a tout un tas de courants et de tendances. Je pense que c’est là que nous devons surveiller les surveillances. On assiste majoritairement à une droitisation de ce corps, d’une façon terrible, avec des gens qui refusent le regard extérieur, d’être identifiables. Mais il n’y a pas que ça, on trouve des gens qui parlent, qui ne sont pas heureux de la tournure des évènements.

Comment a évolué votre vision de l’institution policière, au fil des années qui ont précédé « Allô place Beauvau » ?

Je pense qu’on ne s’intéresse pas à la police de manière innocente. La rencontre initiale avec la police crée beaucoup de choses dans votre esprit. Moi très clairement ma rencontre à Poitiers quand j’ai 16 ans avec deux agents des Renseignements Généraux qui s’intéressaient à mon fanzine, puis les coups de matraque en décembre 86 que je me prends avec d’autres au moment de la mort de Malik Oussekine, ces moments m’ont marqué à vie. Après, il y a Tarnac, le maintien de l’ordre… Mon évolution est finalement comme celle de la police, elle est assez lente. La police c’est comme un paquebot, elle a du mal à s’adapter. Elle joue les modernes. D’ailleurs la littérature noire en donne beaucoup d’exemples. Les gangsters sont souvent en avance sur les policiers. La bande à Bonnot a les bagnoles avant les flics, les tractions-avant. Quand les flics se mettent à la page, ils sont redoutables, par exemple sur la technologie ils ont mis du temps à s’adapter mais maintenant c’est fait, et ils sont forts.

Mon regard sur la police, fondamentalement, c’est toujours qu’il s’agit d’un pouvoir qui s’il n’a pas de contrepouvoir, va produire de l’abus de pouvoir. Et ça, ça ne bouge pas.

A suivre : entretien avec Yannick Bourg…

Pour prolonger : David Dufresne sur son site internet, au FIRN de Frontignan, avec son roman Dernière sommation, en visite à Nantes le 17 septembre pour son film Un pays qui se tient sage.