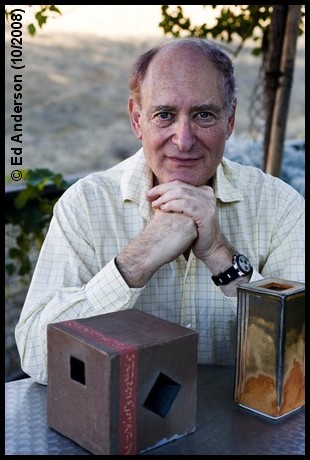

En octobre 2008 j’échangeais avec William Bayer afin de préparer une interview pour le site PolArtNoir. Nous reproduisons ici l’entretien avec cet auteur américain, très souvent prescrit par nos Docteurs Polar…

Caroline de Benedetti : Est-ce que plus vous écrivez, plus l’écriture devient facile pour vous ?

William Bayer : En fait non. Chaque fois que je me lance dans un projet littéraire, je ressens la même peur. C’est comme cette sensation de nausée que je ressentais pour mon premier jour dans une nouvelle école. Cette crainte a de nombreuses origines : peur de la page blanche, peur de ne pas pouvoir terminer ce que j’avais prévu, peur de ne pas trouver la bonne voix. Je connais des auteurs pour qui écrire de la fiction est facile. Pour moi ça a toujours été difficile.

Mais ensuite, une fois que j’ai commencé, il y a des moments où l’écriture se passe très bien, et je ne connais pas de meilleure sensation (je me rends compte que ça ressemble un peu à du Hemingway, mais on pourrait faire pire non ?).

Quels évènements ont été déterminants pour vous ?

William Bayer : Être américain, je pense, être privilégié dans le sens d’avoir eu le meilleur enseignement possible, et aussi être juif (pas dans un sens religieux, mais pour le sentiment d’être « l’autre », et aussi par moments membre d’une minorité méprisée). J’ajouterais aussi mon service pendant la guerre du Vietnam (pas dans l’armée mais en tant qu’officier des Affaires Étrangères attaché à l’ambassade américaine à Saïgon.) Aussi, avoir vécu à l’étranger, en Asie pendant cinq ans et au Maroc pendant cinq autres années. Et avoir vécu pendant plus de trente ans avec une femme merveilleuse, l’amour de ma vie, mon épouse, auteur culinaire et auteur de recettes de cuisine Paula Wolfert.

Caroline : Vos histoires ont souvent lieu dans un univers bien spécifique. S’agit-il s’agit de centres d’intérêts personnels (comme pour la fauconnerie) ?

William Bayer : Oui, j’aime trouver quelque chose qui m’intéresse, par exemple une forme d’art (la photographie), un sport (la fauconnerie), une ville (Jérusalem), une catégorie (les labyrinthes de miroirs), un métier (la psychanalyse), etc., et ensuite l’explorer à travers la fiction.

Est-ce que vous vous documentez énormément ?

William Bayer : Oui, beaucoup. Parfois même trop. Parce que la recherche est plus facile et plus amusante que l’écriture. En fait, pour moi la recherche la plus fascinante c’est partir dans une ville étrangère (comme Jérusalem ou Buenos Aires, ou San Francisco quand je m’y suis rendu pour la première fois) et simplement marcher, marcher toute la journée et durant la nuit, regarder et écouter et renifler tout autour, observer les gens et découvrir l’endroit. J’irais jusqu’à dire que l’un de mes plus grands plaisirs est de faire de longues marches dans des villes étrangères, Paris étant l’un des meilleurs endroits pour cet exercice.

Est-ce que vous vous identifiez à vos personnages ?

William Bayer : J’avoue mettre une part de moi dans chaque personnage que je crée… y compris dans les moins attirants. Peut-être que de tous mes personnages, le plus proche de moi est David Weiss, narrateur du « Rêve des Chevaux Brisés ».

Les portraits psychologiques sont importants dans vos histoires, et au moins par deux fois vous abordez de manière très précise la psychanalyse. D’où vous vient cet intérêt ? Quels sont vos connaissances et rapports avec Freud et la psychanalyse ?

William Bayer : J’ai toujours été fasciné par la psychanalyse. Quand j’étais à l’université, j’ai pris plusieurs cours pour préparer la fac de médecine, condition préalable pour devenir psychanalyste Freudien (après avoir suivi quelques cours de science, j’ai réalisé que la fac de médecine ne me rendrait pas heureux, donc j’ai changé de matière principale pour l’histoire de l’art). Des années plus tard j’ai suivi une psychanalyse traditionnelle avec une admirable psychanalyste neo-freudienne à New York, à la fois en sessions privées avec elle et plus tard dans un groupe de thérapie avec plusieurs de ses autres patients (parmi les membres de mon groupe il y avait deux psychanalystes avec de l’expérience – ce qui, au passage, ne leur valait aucun statut particulier). Mais revenons au commencement. Quand j’avais onze ou douze ans, je suis passé par une phase de recherches clandestines à travers les papiers de mes parents. Je suppose que, comme la plupart des enfants, je voulais découvrir les secrets de mes parents. Au cours de l’une de ces explorations, j’ai trouvé le journal de ma mère, et j’ai été particulièrement frappé par ceux qu’elle a écrits alors qu’elle était en psychanalyse dans les années cinquante. Beaucoup des sujets étaient cryptés, mais j’ai réussi à décoder certains d’entre eux, dont les noms de ses amants, etc. Il y a beaucoup d’échos à cela dans « Le Rêve des Chevaux Brisés ».

J’ai aussi pendant longtemps été fasciné par un certain type de personne que je caractériserais comme « le psychanalyste profondément troublé ». Vous trouverez ce personnage dans plusieurs livres : le père de David Weiss dans « Le Rêve des Chevaux Brisés », le père de David Bar-Lev dans « Voir Jérusalem et Mourir », le docteur Hudson, Fabiani et Pena dans « La Ville des Couteaux » (qui se déroule à Buenos Aires, une ville complètement obsédée par l’analyse Freudienne), et le docteur Beverly Archer dans « Wallflower », tout juste publié en France. Donc, oui, la psychanalyse est sans aucun doute un élément récurrent dans mes fictions. Je demeure un Freudien, un vrai croyant, un membre, je suppose, d’une espèce en voie de disparition. Je possède une énorme gravure de Jim Dine, « The Wolfman’s Dream », basé sur l’histoire du fameux cas de Freud, et il est accroché dans mon salon. Et récemment j’ai envisagé d’écrire un polar historique avec pour personnage Lou Andreas-Salome, dont les liens avec Freud sont bien connus.

Les femmes tiennent une grande place dans vos romans. Ce sont des portraits assez forts et hors des sentiers communs, vous avez même créé un personnage féminin avec Kay Farrow. Est-ce une volonté de votre part ou est ce que ça c’est fait progressivement ?

William Bayer : Et bien, que puis-je dire mise à part que j’admire les femmes fortes, qu’elles m’ont toujours fasciné. Merci de mentionner Kay Farrow. Elle a été un cas intéressant. Au début je n’étais pas certain de pouvoir faire de ce personnage un narrateur à la première personne. Donc j’ai pensé « ok, j’essaierai d’écrire environ soixante pages à la place de Kay, et si ça ne fonctionne pas, alors je recommencerai et j’écrirai son personnage à la troisième personne ».

Et bien, au bout d’une semaine de cette expérience, je ne doutais plus d’avoir trouvé sa voix. En écrivant ce livre, j’aimais beaucoup m’installer à mon ordinateur et « devenir » Kay. Et puis dès que j’avais fini d’écrire pour la journée, je redevenais « Bill ». Ma belle-fille dit que c’était ma façon d’entrer en contact avec mon côté féminin. Peut-être qu’elle a raison. Mais je dois vous dire que c’était très gratifiant quand des femmes m’ont dit que j’avais saisi à la perfection un certain type de femmes. Tous les éditeurs américains qui ont fait une offre pour le manuscrit (mon agent a tenu des enchères) étaient des femmes. Je dois ici être honnête et mentionner que Kay n’est pas du tout ce qu’on appelle « féminine ». Elle se promène en jean noir, T-shirt noir et manteau noir, et proclame qu’elle ne possède pas une seule robe. À propos, je me demande parfois ce que ma mère (depuis longtemps décédée) aurait fait de cette « usurpation d’identité – personnification ? ». Nous avions des rapports difficiles. Franchement, je pense que Kay l’aurait étonnée.

Le marché de l’édition aux Etats-Unis a l’air sensiblement différent de la France, notamment au niveau de l’utilisation des pseudonymes. Pourquoi avoir écrit la série Kay Farrow sous le nom de David Hunt ?

William Bayer : C’est une histoire compliquée. Je vous donne la version courte. Avec le suivi informatique des ventes, la qualité littéraire est devenue moins importante que les ventes réalisées. Pour le dire autrement, le marketing commande l’édition.

Il s’est avéré que je pourrais obtenir beaucoup plus d’attention avec un nouveau nom, pas seulement des éditeurs américains mais aussi des grandes chaînes de librairies qui contrôlent le marché américain du commerce du livre. Donc j’ai décidé d’utiliser le nom « David Hunt », raccourci du pseudonyme David Dagger Hunt que j’ai longtemps utilisé pour enregistrer mon numéro de téléphone afin de ne pas être ennuyé par des gens que je ne connaissais pas. Et vous seriez amusé d’apprendre que j’ai été félicité de ce choix par mon éditeur américain, pour deux raisons. Comme elle l’a souligné : « il est bon de choisir un nom court pour que les lettres soient plus grosses sur la couverture, et un nom au milieu de l’alphabet pour que le livre soit mis au niveau du regard dans les rayons. » Ridicule, n’est-ce pas ? Je pense que ça en dit long sur l’état de l’édition en Amérique aujourd’hui. Je dois ajouter que la France est le seul pays où la série Kay Farrow a été publiée sous mon vrai nom ; tous les autres éditeurs internationaux ont choisi de faire avec David Hunt. Je suis reconnaissant à mes lecteurs français pour cela, car apparemment, en France, au moins, mon nom ne vaut pas rien, commercialement parlant.

La France a publié deux de vos romans non disponibles aux États-Unis. Y a-t-il une raison particulière à cela ?

William Bayer : L’explication vient de ce que j’ai expliqué plus haut. Un déclin dans le succès commercial aux USA. Deux de mes romans, « Une Tête pour une Autre » et « Voir Jérusalem et Mourir » ont été de gros best-sellers, mais après ça mes ventes ont ralenti et diminué. Je me sens chanceux d’avoir un éditeur français merveilleux et qui me soutient, François Guérif chez Rivages, qui s’en fiche de ce que pensent les éditeurs américains, et publie simplement ce qu’il aime lire.

L’influence du cinéma, genre sur lequel vous avez travaillé à vos débuts, est assez évidente, que ce soit dans la précision des descriptions ou dans l’ambiance, comme la ville imaginée dans « Le Rêve des Chevaux Brisés ». Vous n’avez jamais été contacté pour une adaptation au cinéma d’un de vos romans ?

William Bayer : Oh je l’ai été. J’ai écrit une adaptation (pas produite à ce jour) de « Blind Side » et aussi un certain nombre de scénarios de téléfilms qui ont été réalisés. Aux États-Unis quand on écrit pour le cinéma on devient un employé du studio ou de la société de production, et on renonce à ce que vous appelez en France « droit d’auteur ». Je n’aime pas ça, et je n’aime pas recevoir d’ordres des cadres qui pensent qu’un scénariste est proche d’un peintre en bâtiment – si vous n’aimez pas les couleurs qu’il utilise vous lui ordonnez de repeindre la maison. Aux États-Unis, l’écriture de scénarios est une servitude très bien payée. On fait ça pour l’argent, mais en le faisant trop longtemps on risque de finir comme ces personnages cyniques que vous voyez dans les films américains qui se déroulent à Hollywood. Il vaut mieux, je pense, écrire des romans et laisser l’adaptation aux autres. Et au vu de l’adaptation de « Une Tête pour une Autre », devenu un téléfilm de quatre heures, je dois dire que l’adapteur, l’auteur dramatique John Gay, a fait un excellent boulot.

Quels sont vos projets actuels ? Peut-on espérer lire d’autres de vos romans ?

William Bayer : Seuls mes premiers romans n’ont pas été publiés en France : « Visions of Isabelle », un roman historique sérieux basé sur la vie d’Isabelle Eberhardt, et « Tangier », mon roman psychologique/politique façon Graham Greene, sur la vie d’expatrié au Maroc où Paula et moi avons vécu au milieu des années soixante-dix. Et certains romans encore plus vieux qui n’étaient pas particulièrement bons. En ce qui concerne l’avenir, il y a quelques années, j’ai décidé d’arrêter d’écrire pendant un moment et d’essayer quelque chose de complètement différent, travailler l’argile. J’ai collectionné les céramiques pendant longtemps, spécialement des pièces d’artistes contemporains japonais, et je me suis toujours demandé si je pourrais apprendre à faire de bonnes céramiques moi-même. J’ai commencé en prenant des cours de poterie, et après avoir appris comment monter, je suis passé aux sculptures en argile façonnées à la plaque. Maintenant j’ai un studio, et j’y travaille tous les jours. Vu que je me suis mis à ce travail plutôt tard dans ma vie, je suis satisfait de mes progrès. Je ne fais pas grand cas de mon travail, sauf pour dire que j’aime le faire, et dernièrement j’ai aimé les pièces que j’ai réalisées. Travailler la terre réclame l’utilisation de l’autre partie du cerveau, pas celle utilisée pour l’écriture. Récemment j’ai synthétisé l’écriture dans mes sculptures, en inscrivant des phrases et des images dans des cubes qui sont ensuite bouchés, à l’exception de deux petites ouvertures, une pour regarder à l’intérieur, l’autre pour refléter la lumière et que les écritures à l’intérieur soient visibles. J’appelle ces pièces « boîtes mystérieuses ». Pour vous donner un exemple, à l’intérieur de l’une d’elles j’ai écrit les mots SECRETS DE FAMILLE et ajouté une trace d’éclaboussure rouge suggérant de vagues crimes sanglants. Mais pour revenir à votre question, j’ai récemment commencé à écrire un polar dans lequel l’art de la céramique joue un grand rôle. Et il y a aussi mon projet « Lou Andreas-Salome ». Donc il y a deux romans à attendre… et il me tarde de travailler dessus.

Nota : Les derniers romans de William Bayer chez Rivages sont Trame de sang (2015) et La photographie de Lucerne (2018)