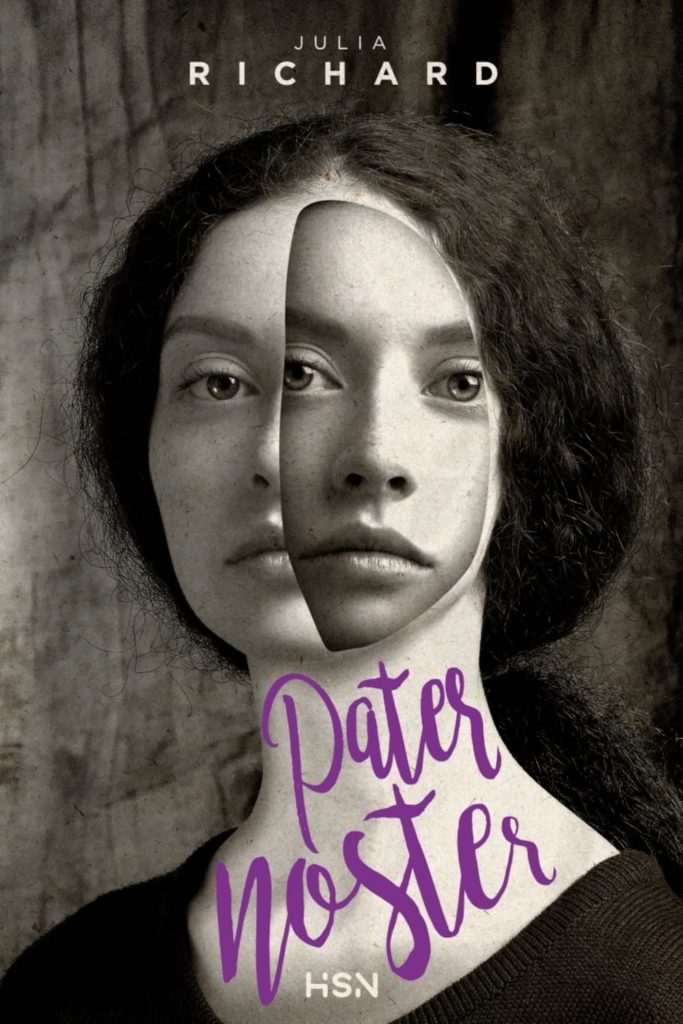

Dans le huis clos d’une maison fantasmagorique, une jeune femme rencontre sa belle-famille. La formalité tourne vite à l’angoisse, et Dana affronte plus que l’épreuve classique du couple en construction. Paternoster de Julia Richard a de l’ambition.

Célia le confie à la table du petit-déjeuner : on pourrait se croire dans Get Out. La maman de l’idyllique Basil est fan de films d’horreur. Si elle s’était contentée de confectionner des bouquets de fleurs séchées, il aurait quand même été difficile de ne pas voir venir le drame. Reste à savoir lequel. Le suspense maintenu par l’autrice est sans doute l’aspect le plus réussi de ce roman.

Dana raconte son histoire à la première personne. Son écriture relève du registre familier. Elle pratique le « OK », le « pffff » ; sa pensée a parfois un petit air du Journal de Bridget Jones. Si Paternoster affiche le féminisme en 4e de couverture, son héroïne est pétrie d’injonctions. Comme toute femme, direz-vous ? Celle-ci cumule tout de même les rêves de magazine, naïve de façon poussée, embobinée par un bouquet de fleurs en réconciliation, séduite par la beauté de son homme sans que jamais rien ne soit dit sur l’intellect ou les projets de vie (sauf l’enfant et la maison). Au lit Basil la « fait (se) sentir comme une femme », et puis elle ressent « quelque chose de très maternel » en elle. Pour parler d’émancipation, faut-il charger son personnage d’autant de clichés ? Pourtant, Dana est perçue comme rebelle. Française, fille d’une algérienne mère-célibataire, elle représente aussi la lutte des classes et l’anti-racisme.

Tout est expliqué dans Paternoster. La narratrice dit quand elle a peur, quand elle s’inquiète, elle dit ce qu’elle trouve étrange. Elle dit combien Célia, Homère et Théophile sont déplaisants. Certes, le but de Paternoster est de faire le portrait d’une jeune femme aliénée. Très aliénée. Le message clignote en néon géant. Avec des expressions comme « sortir de sa zone de confort » ou des assertions comme « C’est une évidence de la vie sur laquelle on s’arrête trop peu : une fois qu’on met un doigt dans un engrenage, qu’on tolère le plus minuscule mensonge, la plus petite transgression, ou même quand on se rend complice de la plus innocente médisance, on scelle alors un accord tellement difficile à défaire ! ». C’est un livre qui reflète l’époque, peut-être même un livre de génération.

Le lecteur qui aime ressentir le doute en éprouvera peu. Mais il en va du malaise comme de l’humour, le communiquer à l’autre est un exercice compliqué. Ainsi, dans le registre de la famille et de la maison inquiétante, je préfère l’envergure d’une Shirley Jackson avec Nous avons toujours vécu au château.

Caroline de Benedetti

Julia Richard, Paternoster, HSN, 2023, 256 p., 21,90 €