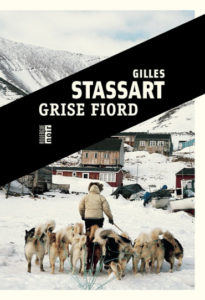

Gilles Stassart n’est pas vraiment un nouveau venu au Rouergue, il y a publié Tribulations plastiques en 2012. Le roman nous a échappé, mais pas Grise Fiord.

Gilles Stassart n’est pas vraiment un nouveau venu au Rouergue, il y a publié Tribulations plastiques en 2012. Le roman nous a échappé, mais pas Grise Fiord.

Merci à Gilles Stassart d’avoir répondu à mes questions.

La lecture de Grise Fiord, et cet entretien, sont une porte d’entrée dans le monde de cet écrivain et cuisinier vivant au Japon.

Votre roman m’a transportée dans l’arctique des Inuits, comme avec le meilleur des romans d’aventure. Auprès de Guédalia et de sa famille, le lecteur apprend à mieux connaître un peuple qui a été libre, constitué en société qui peut faire penser aux principes de l’anarchie, assurément anti-capitaliste, où « la propriété, la possession, est un poison comme l’alcool… ». On sent que cette représentation a son importance pour vous, c’est exact ?

Les valeurs du capitalisme ont été introduites chez les Inuits du Nunavut par les Blancs au début du XXe siècle, et petit à petit, ont perverti une société qui jusqu’alors avait su résister à presque tous les dangers. Vivre à cet endroit du globe est technique. Pouvoir vivre à cet endroit est le résultat d’un long processus, de règles, d’un code communautaire stricte et très éloigné des préoccupations capitalistes. C’est étonnant de constater, qu’il ne reste au quotidien, hormis une activité folklorique, pas grand chose. On peut donc conclure que le progrès, une fois de plus, porté comme fer de lance du développement économique d’un système capitaliste globalisé, pourvoyeur de richesses et de conforts, s’avère dangereusement redoutable pour ceux qui y en étaient tenus à l’écart et, pris par les sirènes, ont tout abandonné. Ceux-là sont tout à coup, orphelins, perdus et partent à la dérive. Eux, c’est nous aussi…

Pour l’anarchisme, votre évocation m’a paru curieuse, concernant les Inuits, mais cependant à y repenser… il y a des convergences, des ponts à jeter. Je crois que la question du pouvoir, du moins, du rapport à la question du gouvernement serait à développer. Le mot est tellement référent à une histoire politique occidentale qu’il est étrange associé à ces sociétés dites primitives. Mais why not ? Je suis assez pour la discussion et Guédalia avait de longues joutes verbales avec son frère sur ces sujets de fond.

La modernité alliée au changement climatique décime les Inuits à tous les niveaux. Si l’on jouait au jeu des couleurs, Grise Fiord est un roman noir marqué par les drames qui touchent les personnages, un roman avec un peu de rose, mais aussi un roman vert, écologiste ?

C’est de ce point de vue, du nôtre, un roman écologiste. Nous pouvons le classer dans ce genre. Notre dialogue avec la nature est compliqué. Nous tentons de renouer avec une forme de vertu, de respect, via des prises de positions, une organisation de vie, un engagement. Un vrai boulot au quotidien, parfois en tension et en contradiction avec ce que nous sommes, ce que nous devenons dans cet environnement de l’anthropocène.

Du coté des Inuits, la question de l’écologie, ne se posait pas en ces termes, il y a encore peu. Il suffit de lire Jean Malaurie – qui a été mandaté par le gouvernement canadien pour documenter ce peuple que les pouvoirs publics ignoraient alors – pour voir l’évolution impensable que ce peuple a entreprise depuis les années 60-70. Soit, comment en 50 ans, toutes les clefs de l’existence par moins 50 degrés Celsius ont été égarées. Désormais leur mode de vie, avec le « confort moderne », a perdu sa substance et sa relation quotidienne à l’écologie. Une compréhension qui était un outil, le seul moyen pour survivre. Un cas extrême de perception. Jean Malaurie raconte que l’Inuit ne dispose pas de l’écriture, mais lit le livre du paysage, qu’il a développé des dendrites spécifiques qui renseignent un mode compréhension de l’environnement, que la nature fait partie de lui, qu’il en est une partie lui-même. Osmose… Autant dire que cet état d’être nature, de sauvage en osmose, est bien distinct de celui qui a une conscience écologique. L’histoire de Grise Fiord et le destin de Guédalia, un jeune homme de son temps, qui a fait des études, se placent à cette articulation. Comment retourner à la matrice de la banquise ? La question complexe d’un dialogue cohérent réinstauré avec la nature lorsqu’on a un pied dans les cultures de la modernité… Une question que je me pose tous les jours alors que la disparition des sanctuaires s’accélère.

« Je parle autant des Inuits que de nous. »

Le polar qu’on nomme ethnologique est très apprécié des lecteurs. Il regroupe des bonnes – je songe aux romans d’Olivier Truc sur la Laponie – et moins bonnes choses. Comment avez-vous travaillé l’équilibre entre l’exotisme fantasmé, la carte postale, et le souci de l’exactitude ? Vous montrez bien que les autochtones sont tout de même souvent réduits à vendre de l’artisanat sur le bord de la route.

Ce livre est le résultat d’un processus un peu hasardeux et qui a duré 8 ans. Mais l’idée de faire quelque chose autour de Baffin et de ce coin du Nunavut, je l’ai depuis 2000, quand avec le photographe Hans Gissinger nous sommes partis là-bas pour faire le livre 600° C sur la question du feu dans la cuisine. Nous sommes partis la fleur au fusil sans vraiment préparer et nous avons débarqué à Cap Dorset au mois de février. Le guide que nous avions contacté, lorsqu’il est venu nous chercher à l’aéroport, nous a demandé ce que nous venions faire ici au beau milieu de l’hiver. Car en fait, il se passe rien l’hiver, qu’il nous dit. On reste à la maison car il fait trop froid dehors. Là, j’ai pigé, qu’il y avait un truc qui allait pas coller avec ce que j’avais imaginé. Et oui rien n’a collé. Nous sommes arrivés dans une zone sinistrée. J’ai dû insister fortement pour sortir et voir un peu de ce pays, de la banquise. Ils ne voulaient pas. On était entassés dans une maison moderne. On mangeait sur un carton, au milieu du salon, de la viande crue en regardant des matchs de hockey. Je me suis donc baladé dans le village pour passer le temps, attendre. On m’a dit qu’il fallait faire gaffe aux ours qui venaient dans les dépotoirs. En effet, on peut les chasser facilement près des poubelles, c’est plus facile que de leur courir après. On m’a proposé une bague de prélèvement, comme on dit, issue des quotas réservés à la chasse ethnique. 50 000 doll, 200 000, si une baleine à bosse me tentait… En effet les revenus ne sont pas suffisants. Le supermarché local propose des tomates à des prix défiant toute concurrence, le paquet de Kellogg’s est à 12 dollars. Bref ! Nous étions de plain-pied dans une autre histoire. Lorsque je suis rentré en France, je suis tombé sur une enquête sur la violence au Nunavut qui, a proportion, est la deuxième du continent américain, derrière les USA. À Cap Dorset, où nous étions, des cas de fusillades. Des frères qui se tirent dessus pour un iPod…

Lorsque j’ai commencé le roman, j’avais ces souvenirs d’une réalité bien différente de ce que racontent les livres de tourisme, les études anthropologiques sur le chamanisme, la chasse, les traditions du costume. J’ai plongé parallèlement dans les archives, les études épidémiologiques, sur la violence, la scolarité, qui sont toutes disponibles sur les sites canadiens, dans les archives de la police montée, également ouvertes à la consultation. J’ai mis en tension différents domaines. Un peu ceux qui intéressent mon personnage lorsqu’il est encore à l’université. Petit à petit, je me suis fait envahir par cette documentation et le livre ressemblait chaque fois davantage à une recherche universitaire. Il a fallu alors recouper pour retrouver une narration à travers les faits, les événements, les infos comme on dit. Le roman est alors apparu en trame. De lui-même. Spontanément. Je n’ai pas pensé faire un roman noir, ni un polar, mais il se trouve qu’a posteriori, c’en est un. Il y a un meurtrier, il y a une victime. Ce ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Je n’ai pas chercher non plus à écrire un roman ethnographique en tant que tel — le livre peut cependant sembler réaliste, voire naturaliste dans son traitement — mais plutôt à mettre en perspective une problématique globale. Ce qui m’intéresse dans cette histoire, c’est le miroir, le dialogue. Je parle autant des Inuits que de nous.

De la même manière, le rapport à la nature est très brut. Pour le citadin c’est un bol d’air piquant, un voyage dans une nature attirante et dangereuse. C’est un voyage qui vous a changé, qui vous a apporté de nouvelles choses ?

L’interprétation, la lecture que les Inuits font de la nature, du monde, est d’une grande perfection. Le niveau d’organisation technique, sociale, religieuse a atteint d’une certaine façon un sommet. C’est fascinant. C’est fascinant de voir aussi le déclin de cette civilisation. La rapidité de la destruction de la culture. Une génération. La destruction de la culture de ces hommes correspond également à la destruction d’un écosystème. Et de son équilibre nous dépendons. Autant dire que le destin de ces hommes nous concerne directement. En ce sens, ce travail d’écriture m’a révélé la vastitude du monde mais également son étroitesse, que l’on peut réduire à la taille d’un organisme dont le vivant serait le corps cellulaire. Cette perspective me permet d’entrevoir la globalisation sous un autre jour. Les destins de mes personnages sont alors noués à une force qui les dépasse. Ils en sont le sujet.

Le prochain numéro de notre magazine est consacré à la cuisine, une de vos spécialités. Vous écrivez beaucoup sur le sujet notamment pour votre blog sur Libération, où vous avez publié un article éclairant sur les polémiques autour de la chasse à la baleine. Pouvez-vous nous dire quel lien il y a, pour vous, entre la littérature et la gastronomie ?

La cuisine et la gastronomie sont liées à cette intimité du corps que la littérature, le texte a plaisir parfois à disséquer. Le corps physique mais aussi ses émotions. La nourriture dans la littérature transporte dans le récit immédiatement. Une capacité évocatrice qui ne passe pas forcément par une compréhension intellectuelle, objective, mais par des souvenirs profonds, des émotions quasi-animales en provenance du cerveau reptilien (les frissons). Il y a aussi la bouche, les mots, la mâche, la manducation. L’écriture comme une cuisine. Goûter le verbe, faire des associations, les avoirs en bouche, se relire à voix haute…. De l’autre côté, je me souviens de la « lecture divine » faite dans les réfectoires des moines copistes. Un soupe à base d’herbes, un brouet par forcément ragoutant — règle de saint-Benoît oblige, mais à ruminer, que le moinillon mastique donc, la lecture des évangiles dans les oreilles. Le rythme de la litanie berce — d’autres diront élèvent, avec la rotation des maxillaire. Écrire, cuisiner, lire, se nourrir…

Quels romans vous semblent bien représenter ce sujet ?

J’aime beaucoup le journal de Jacopo Da Pontormo. Il raconte ce qu’il mange, ce qui le rend malade, ce qu’il peint. Il mange une côtelette, dessine un bras. J’aime aussi Pepe Carvalho de Montalban. Il cuisine tout le temps. Il y a aussi les bouquins de Gérard Oberlé, spécialiste de bibliophilie ancienne et gastronomique et romancier à ses heures creuses. Les aventures de son Chassignet (Seuil) sont en ce point culinaires, carrément truculentes, polar aussi. J’ai édité un livre de lui sur le salami et qui est aussi cher Actes Sud. Il y a son ami Jim Harrison aussi et bien d’autres encore…. Of course, La Bécasse de Maupassant qui me hante toujours avec la tête que l’on croque, éloge de l’abjection délicieuse, et puis aussi Bachelard qui lui, est venu avec moi dans l’igloo avec sa psychologie du feu…

Caroline de Benedetti

Gilles Stassart, Grise Fiord, Rouergue Noir, 2019, 240 p., 19,50 €

One thought on “Interview : Gilles Stassart”

Comments are closed.