par Marie Van Moere

Slavoj Zizek disait de Patricia Highsmith pour la London Review of Books : « L’objectif, en lisant Highsmith, n’est pas de comprendre ses romans à la lumière de sa biographie, mais d’expliquer par des références à ses romans comment elle a été capable de survivre dans sa « vraie vie ». Il me semble certain que Dirty week end a eu cette vocation thaumaturge et cathartique pour l’auteur. »

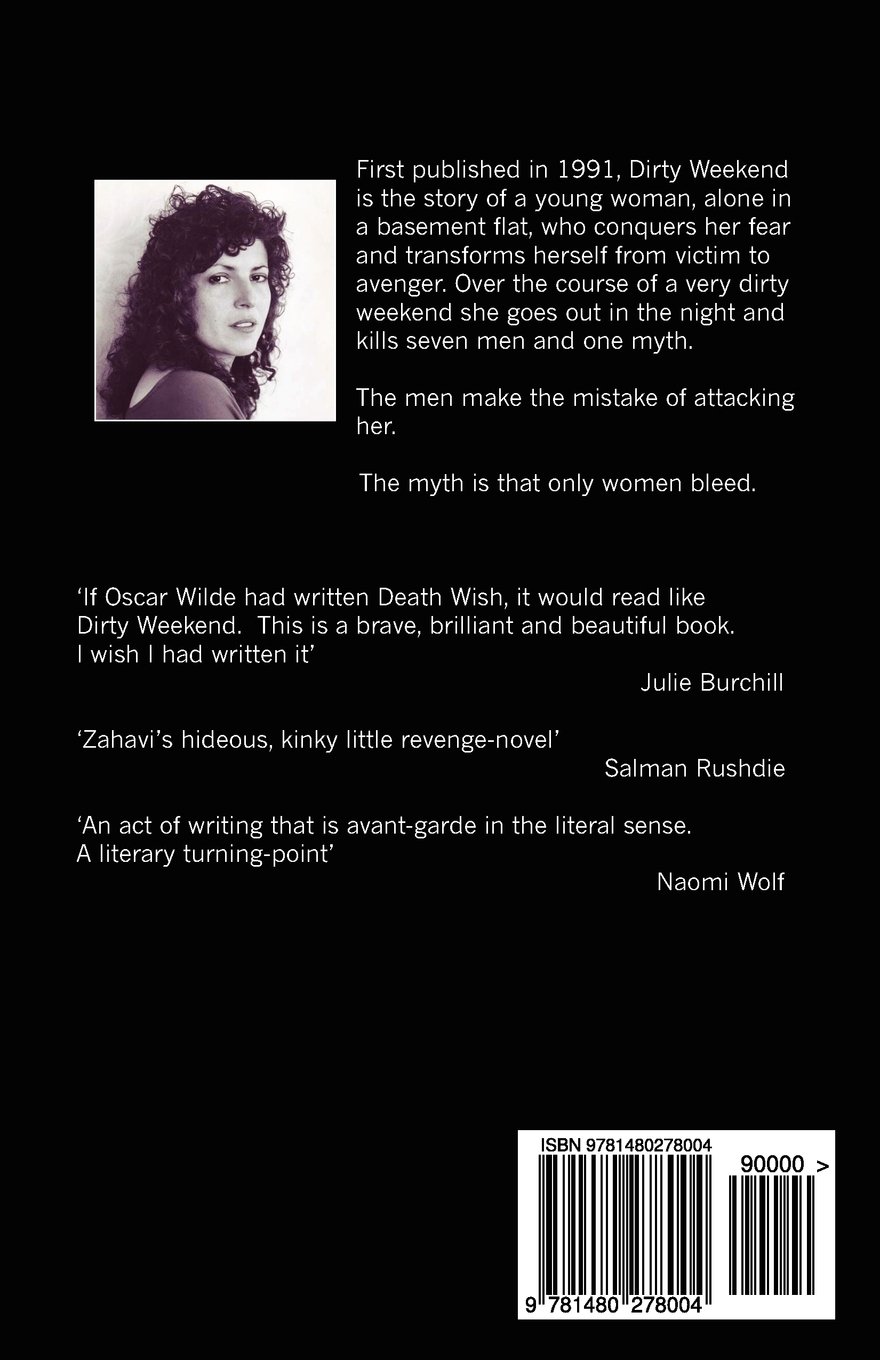

D’Helen Zahavi, on sait peu de choses hormis sa date de naissance (1966), ses origines israéliennes et son métier de traductrice. Elle est écrivain et scénariste, vivrait à Paris. En 1991, elle aurait pu surfer sur la vague du scandale soulevée par ce premier roman pour vendre les suivants mais elle a préféré continuer à travailler. Dirty Week-End nous raconte Bella à un moment précis de sa vie. Elle vit seule à Brighton dans un appartement, en repos après des années de tumulte. Bella a eu une enfance sécurisante ce qui ne l’empêche pas de tomber dans la prostitution. Zahavi ne donne pas d’explications psychologisantes tendant toujours à excuser l’une ou l’autre partie qui aurait échoué à entrer dans une société vernissée ou faire entrer son enfant dans cette société clés en main, non, c’est comme ça et c’est tout. Bella, fascinée et amoureuse de son mac, fait la pute pour lui jusqu’à en être usée et abandonnée. Elle s’installe alors dans un sous-sol, en repli, à couvert, comme une graine en passe de germination, lit des magazines gratuits, se promène, soigne les traumatismes passés par une vie simple et solitaire dans Brighton, station balnéaire anglaise bon chic bon genre dans laquelle les pauvres crèvent et les riches se vautrent derrière les façades blanches. La petite cuisine dans laquelle elle passe le plus clair de son temps donne sur une arrière-cour séparant son immeuble d’un autre immeuble. C’est l’été et Brighton étouffe sous la chaleur. Bella ouvre ses fenêtres pour laisser entrer l’air et respirer. Le voisin d’en face va l’obliger à s’enfermer et étouffer dans la moiteur estivale. Quand il s’avère être un harceleur pervers narcissique de première, au téléphone d’abord, puis sur un banc public, Bella comprend qu’il y a toujours ce moment dans une vie où le vrai choix vous fait face sans possibilité de retour, même si vous étiez restée sagement terrée dans votre appartement en sous-sol, le choix qui fait de vous l’agneau ou le boucher quand vous ne pouvez plus être spectateur et vous fourrer des barbituriques dans le gosier en assistant aux combats. Elle choisit et passe à l’acte après avoir été témoin de la faiblesse inhérente aux hommes (et à certains hommes de la vraie vie, à chaque genre ses défauts clichés, la fiction littéraire étant toujours en dessous de la performance du réel) : la lâcheté de s’en prendre toujours aux plus faibles pour se débarrasser de l’emprise des plus forts. En un week-end, Bella tuera sept hommes et jouira de l’expulsion de ses angoisses en utilisant différents types de mise à mort.

D’Helen Zahavi, on sait peu de choses hormis sa date de naissance (1966), ses origines israéliennes et son métier de traductrice. Elle est écrivain et scénariste, vivrait à Paris. En 1991, elle aurait pu surfer sur la vague du scandale soulevée par ce premier roman pour vendre les suivants mais elle a préféré continuer à travailler. Dirty Week-End nous raconte Bella à un moment précis de sa vie. Elle vit seule à Brighton dans un appartement, en repos après des années de tumulte. Bella a eu une enfance sécurisante ce qui ne l’empêche pas de tomber dans la prostitution. Zahavi ne donne pas d’explications psychologisantes tendant toujours à excuser l’une ou l’autre partie qui aurait échoué à entrer dans une société vernissée ou faire entrer son enfant dans cette société clés en main, non, c’est comme ça et c’est tout. Bella, fascinée et amoureuse de son mac, fait la pute pour lui jusqu’à en être usée et abandonnée. Elle s’installe alors dans un sous-sol, en repli, à couvert, comme une graine en passe de germination, lit des magazines gratuits, se promène, soigne les traumatismes passés par une vie simple et solitaire dans Brighton, station balnéaire anglaise bon chic bon genre dans laquelle les pauvres crèvent et les riches se vautrent derrière les façades blanches. La petite cuisine dans laquelle elle passe le plus clair de son temps donne sur une arrière-cour séparant son immeuble d’un autre immeuble. C’est l’été et Brighton étouffe sous la chaleur. Bella ouvre ses fenêtres pour laisser entrer l’air et respirer. Le voisin d’en face va l’obliger à s’enfermer et étouffer dans la moiteur estivale. Quand il s’avère être un harceleur pervers narcissique de première, au téléphone d’abord, puis sur un banc public, Bella comprend qu’il y a toujours ce moment dans une vie où le vrai choix vous fait face sans possibilité de retour, même si vous étiez restée sagement terrée dans votre appartement en sous-sol, le choix qui fait de vous l’agneau ou le boucher quand vous ne pouvez plus être spectateur et vous fourrer des barbituriques dans le gosier en assistant aux combats. Elle choisit et passe à l’acte après avoir été témoin de la faiblesse inhérente aux hommes (et à certains hommes de la vraie vie, à chaque genre ses défauts clichés, la fiction littéraire étant toujours en dessous de la performance du réel) : la lâcheté de s’en prendre toujours aux plus faibles pour se débarrasser de l’emprise des plus forts. En un week-end, Bella tuera sept hommes et jouira de l’expulsion de ses angoisses en utilisant différents types de mise à mort.

Ce roman pousse un coin dans l’édifice des questions autour des genres féminin masculin primaires. Zahavi écrit en archéologue de ces rapports dans tous leurs aspects : confiance, approche, passage à l’acte, culpabilité, violence, soumission, abandon, domination intergénérationnel, révolte. Le sexe et l’amitié naviguent dans ces zones mais l’amour partagé n’y a pas sa place, ce n’est pas la zone d’invention de la vérité de l’autrice. Etablir une vérité, un vade-mecum (viens avec moi) des rapports entre hommes et femmes et leurs identités respectives relève de l’illusion. Dans Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, le shérif prononce ces mots définitifs pour lui, « La vérité est un roc », et il sait très bien comme la roche en question peut se révéler polymorphique.

Le roman gratte bien au-delà de ces cicatrices. Helen Zahavi rééquilibre la définition de la femme grâce à une plume précise et sans fard. Dans le roman noir, que l’auteur se clame haut et fort féministe ou non, la femme victime reste le lot commun quand la femme fatale se confond avec le fantasme masculin d’abandon temporaire de lui-même. Cette dernière demeure manipulable grâce au pouvoir et à l’argent, histoire de se rassurer, n’est-ce-pas, car qui les détient, sinon les hommes. En 1991, la femme radicale dans le respect et l’amour d’elle-même, la femme victime qui s’accomplit en tant qu’individu dans sa réponse à l’agression qui a voulu l’annihiler, est souvent le miroir des manquements du reste de la société. Elle dérange et promet à l’auteur quelques remous stériles que n’a pas manqué de traverser Zahavi.

Le roman gratte bien au-delà de ces cicatrices. Helen Zahavi rééquilibre la définition de la femme grâce à une plume précise et sans fard. Dans le roman noir, que l’auteur se clame haut et fort féministe ou non, la femme victime reste le lot commun quand la femme fatale se confond avec le fantasme masculin d’abandon temporaire de lui-même. Cette dernière demeure manipulable grâce au pouvoir et à l’argent, histoire de se rassurer, n’est-ce-pas, car qui les détient, sinon les hommes. En 1991, la femme radicale dans le respect et l’amour d’elle-même, la femme victime qui s’accomplit en tant qu’individu dans sa réponse à l’agression qui a voulu l’annihiler, est souvent le miroir des manquements du reste de la société. Elle dérange et promet à l’auteur quelques remous stériles que n’a pas manqué de traverser Zahavi.

Le petit scandale à la sortie du livre s’est nourri de la violence et du sexe traités avec la désinvolture de l’humour et des mots vrais. En réalité, l’élite de Brighton et les élites urbaines anglaises n’accepteront pas la description catastrophique de leurs hommes et de la jeunesse masculine alcoolique et agressive allant jusqu’à torturer une SDF âgée coincée dans une impasse de la ville. Je m’interroge tout-de-même sur le fait de savoir si Dirty Week-End n’aurait pas eu plus de retentissement si American Psycho n’était venu bouleverser la scène littéraire la même année.

Ce roman bien connu de Bret Easton Ellis porte en lui, entre autres points communs, la victoire totale des traders sur l’homme à la rue dans l’anéantissement d’un clochard new-yorkais. L’agression de la SDF dans Dirty Week-End va plus loin dans l’histoire racontée des grands clivages sociaux que sont la pauvreté et l’inégalité des sexes. Le génie de Zahavi est de métaphoriser dans ce chapitre la place des femmes dans la ville, certes, mais aussi dans les rapports naturels de force, comme je l’indiquais plus haut. L’homme ou la femme victime ne sont pas noyés dans le grand ensemble des faibles. Zahavi les différencie car le genre est encore différencié aujourd’hui, naturellement et culturellement. Elle montre que si l’homme n’est pas forcément dans le grand ensemble des faibles, la femme oui, au-delà de toute race ou autre considération, la femme reste dans ce sous-ensemble et n’en sortira que par elle-même. Alors pour cette fois, les victimes seront des hommes, ceux tués par Bella sont abusifs, veules, violeurs, violents. Les hommes saignent aussi, les femmes peuvent les marteler jusqu’à explosion du crâne, les regarder étouffer dans un sac plastique pendant que les sphincters se relâchent, les cribler de balles, les poignarder, les écraser en voiture et repasser plusieurs fois sur le tas de chair jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune résistance. En outre si le livre de Zahavi a survécu au scandale contextuel avalé par le succès d’American Psycho, c’est parce qu’en dehors du côté tarantinesque du récit, il ne donne pas de réponses éthérées faciles aux questions primaires et ouvre la fenêtre de l’action contestataire possible contre l’oppression individuelle des femmes par les hommes sans passer par la case justice de l’État et, ce, jusque dans la littérature : les femmes doivent obéir parce qu’elles ont un trou et que les hommes peuvent le boucher, les femmes ne peuvent pas écrire parce qu’elles n’ont pas de stylo naturel, leur utérus fait d’elles un outil plus qu’un cerveau, chez l’homme l’intelligence a le droit de jaillir, elles reçoivent et enfantent, en leur trou toutes les saletés disparaissent dans la dissimulation et ils en profitent pour les punir parce qu’elles sont toutes leurs mères et qu’ils savent bien que seule la force physique les sépare malgré la logorrhée supra, et elles seront d’autant plus fracassées qu’ils seront impuissants, tout ça à cause de leur mère qui recevra des fleurs le dimanche suivant. C’est toujours de la faute des femmes. Il y a tout cela dans Dirty Week-End et aussi l’accession à la liberté d’exister pour les femmes face aux hommes, mais de leurs propres mains. Un féminisme de retour sur les luttes primaires, la lutte des sexes, le refus des images maman ou putain, le refus de la force comme victoire et l’égalité des droits dans l’usage de la violence pour se défendre.

Le corps des femmes a toujours servi de champ de bataille, mais vu le contexte de théologisation du viol par Daesh, il est clair que ce livre restera d’actualité encore un moment.

En parallèle, le propos d’Helen Zahavi dans Dirty Week-End montre aux écrivains femmes qu’elles doivent s’assumer et ne pas chercher à être et faire comme les hommes, dans leur sujet d’écriture, leur écriture même. Elles sont libres d’être, si elles le souhaitent, dans la littérature, comme dans la vie, sans se construire obligatoirement en rapport à l’homme.

L’Indic n°22, Septembre 2015, édition Juin 2019

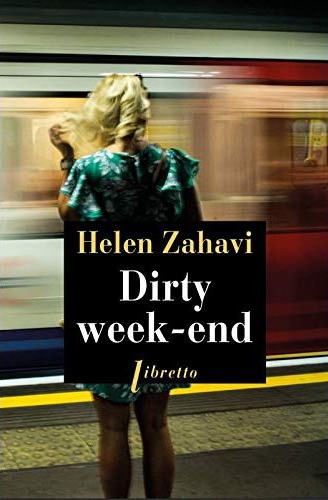

Helen Zahavi, Dirty Week End, Libretto, traduit par Jean Esch, réédition 2019, 224p., 8,90 €

3 thoughts on “Féminisme et Dirty Week-End de Helen Zahavi”

Comments are closed.